Die Kostümgeschichte Ostasiens, insbesondere Chinas und Japans, ist ein faszinierendes Panorama kultureller Entwicklung, ästhetischer Raffinesse und tiefgreifender Symbolik. Über Jahrtausende hinweg haben sich in diesen Zivilisationen Kleidungsstile herausgebildet, die nicht nur Ausdruck von Mode und Geschmack waren, sondern auch Spiegelbilder von Gesellschaftsstrukturen, philosophischen Überzeugungen, klimatischen Bedingungen und dem Stand handwerklicher Fertigkeiten. Von den schlichten Gewändern der frühen Dynastien bis hin zu den prunkvollen Roben der Kaiserhöfe und den kunstvoll geschichteten Kimonos der Heian-Zeit zeugen die traditionellen Gewänder beider Länder von einer außergewöhnlichen Kreativität und einem tiefen Verständnis für Materialien, Farben und Formen. Obwohl China und Japan jeweils ihre eigene unverwechselbare Kostümkultur entwickelten, waren sie doch über weite Perioden durch einen intensiven kulturellen Austausch miteinander verbunden, der sich auch in ihren textilen Künsten manifestierte und zu einzigartigen, aber doch oft verwandt erscheinenden Ästhetiken führte.

1. Allgemeine Einführung in die Kostümgeschichte Ostasiens

Die Kleidung in den alten Zivilisationen Chinas und Japans war weit mehr als nur Schutz vor den Elementen; sie war ein komplexes System von Codes, das den sozialen Status, das Alter, den Beruf, die familiäre Stellung und sogar die moralischen Tugenden einer Person widerspiegelte. Materialien, Farben, Muster und Schnitte waren streng reglementiert und oft an bestimmte Anlässe oder gesellschaftliche Hierarchien gebunden. Seide, die in China ihren Ursprung hatte, spielte in beiden Kulturen eine zentrale Rolle und symbolisierte Reichtum, Prestige und Raffinesse. Die Entwicklung der Kostüme war eng mit politischen Veränderungen, philosophischen Strömungen wie Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus sowie technologischen Fortschritten in Weberei und Färbetechnik verknüpft. Die Gewänder waren oft locker geschnitten, um den klimatischen Bedingungen gerecht zu werden und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, aber auch, um eine Silhouette zu schaffen, die als ästhetisch ansprechend galt und oft mit spirituellen oder philosophischen Idealen verbunden war.

2. Ursprünge und frühe Entwicklung chinesischer Kostüme

Die Wurzeln der chinesischen Kostümgeschichte reichen Tausende von Jahren zurück. In den frühen Dynastien wie Xia, Shang und Zhou (ca. 2070–256 v. Chr.) waren die Kleidungsstücke meist einfache, lose Gewänder. Der "Shenyi" (深衣), ein tiefes Gewand, das Ober- und Unterteil in einem Stück verband, war in der Zhou-Dynastie weit verbreitet und etablierte einen grundlegenden Stil für spätere Dynastien. Er zeichnete sich durch lange, weite Ärmel und einen ineinandergreifenden Kragen aus. Während der Zeit der Streitenden Reiche (475–221 v. Chr.) und der Qin- (221–206 v. Chr.) und Han-Dynastie (206 v. Chr.–220 n. Chr.) entwickelten sich die Schnitte weiter. Der "Pao" (袍), ein einfacher Umhang oder Mantel, wurde populär. Seide wurde zunehmend verwendet, und die Gewänder wurden mit aufwendigeren Stickereien und Mustern verziert, die Glück, Schutz oder den sozialen Status des Trägers symbolisierten. Die Han-Dynastie legte viele der Grundlagen für die spätere "Hanfu"-Tradition, die die Kleidung der Han-Chinesen über Jahrhunderte prägen sollte.

3. Blütezeit und Vielfalt chinesischer Kostüme (Tang, Song, Ming)

Die Dynastien Tang, Song und Ming repräsentieren Höhepunkte in der Entwicklung der chinesischen Kostüme, jede mit ihren eigenen charakteristischen Merkmalen.

Tang-Dynastie (618–907 n. Chr.): Diese Ära gilt als goldenes Zeitalter der chinesischen Kultur und Mode. Die Kostüme waren prunkvoll, farbenfroh und zeigten starke Einflüsse aus Zentralasien und dem Nahen Osten, was auf die blühende Seidenstraße zurückzuführen war. Frauen trugen oft hoch taillierte Röcke mit weiten, fließenden Ärmeln, die als "Ruqun" (襦裙) bekannt waren, und zeigten manchmal Schultern oder einen tiefen Ausschnitt. Männer trugen runde Kragenroben ("Yuanlingpao", 圆领袍) und oft Gürtel, die ihren Status anzeigten.

Song-Dynastie (960–1279 n. Chr.): Unter dem Einfluss des Neo-Konfuzianismus wurden die Gewänder der Song-Dynastie schlichter, eleganter und zurückhaltender. Die Ärmel wurden enger, die Silhouetten schlanker und die Farben dezenter. Dies spiegelte ein Streben nach innerer Harmonie und Natürlichkeit wider. Die Kleidung betonte eine grazile und intellektuelle Ästhetik.

Ming-Dynastie (1368–1644 n. Chr.): Nach dem Ende der mongolischen Yuan-Dynastie erlebte die Han-chinesische Kultur unter der Ming-Dynastie eine Wiederbelebung. Die Kostüme kehrten zu traditionellen Han-Stilen zurück, mit ausgeprägten Kragen, weiten Ärmeln und oft aufwendigen Stickereien. Die "Dragon Robes" (Longpao, 龙袍) des Kaisers und seiner Hofbeamten waren besonders prunkvoll, mit detailreichen Drachenmotiven, Wolken und glückverheißenden Symbolen.

Hier ist eine Tabelle, die die Hauptmerkmale der Kostüme dieser drei Dynastien vergleicht:

| Dynastie | Hauptmerkmale (Schnitt & Stil) | Farben & Muster | Einfluss |

|---|---|---|---|

| Tang | Weite, fließende Ärmel, hohe Taillenlinien (Frauen), runde Kragen (Männer), offene Hälse | Kräftig, lebendig, prunkvoll; üppige Blumen, Vögel, geometrische Muster | Zentralasiatisch, nahöstlich, offene, kosmopolitische Ästhetik |

| Song | Schmalere Ärmel, schlanke, zurückhaltende Silhouetten, betonte Natürlichkeit | Gedämpft, elegant, harmonisch; dezente Muster, schlichte Eleganz | Neo-Konfuzianismus, Streben nach innerer Ruhe |

| Ming | Ausgeprägte Kragen, breite Ärmel, volle Röcke, betonte Symmetrie | Reichhaltig, aber traditionell; Drachen, Phönixe, Wolken, Blumen | Rückbesinnung auf traditionelle Han-Stile, hierarchische Darstellung |

4. Die Entwicklung japanischer Kostüme und ihre chinesischen Einflüsse

Die japanische Kostümgeschichte ist untrennbar mit der chinesischen verbunden, insbesondere in ihren frühen Phasen. Während der Asuka- (538–710 n. Chr.) und Nara-Periode (710–794 n. Chr.) adaptierte Japan viele Elemente der Tang-Dynastie, darunter die Kleidung des Hofes. Adelige trugen Gewänder, die den chinesischen "Pao" ähnelten, und es wurden strenge Farbcodes eingeführt, die den Rang anzeigten.

Die Heian-Periode (794–1185 n. Chr.) markierte jedoch einen Wendepunkt, als Japan begann, seine eigene, unverwechselbare Ästhetik zu entwickeln. Die Abschaffung der Botschaften nach China führte zu einer stärkeren Konzentration auf einheimische Formen. Dies führte zur Entstehung des "Jūnihitoe" (十二単, „Zwölfschichtiges Gewand“) für Hofdamen – ein extrem komplexes, mehrlagiges Gewand, das bis zu zwölf oder mehr Schichten farblich abgestimmter Seidengewänder umfasste. Die Schönheit lag in der subtilen Harmonie der Farben, die nur an den Ärmelöffnungen und Säumen sichtbar waren. Männer am Hof trugen den "Sokutai" (束帯) für formelle Anlässe oder den "Noshi" (直衣) für informellere Gelegenheiten. In dieser Zeit entwickelte sich auch der "Kosode" (小袖, „kleiner Ärmel“), ein einfacher, kurzärmeliger Umhang, der ursprünglich eine Unterwäsche war, aber allmählich zum Hauptkleidungsstück avancierte und als Vorläufer des modernen Kimonos gilt.

Hier ist eine Tabelle zur Evolution japanischer Gewandstile:

| Periode | Hauptmerkmale | Chinesischer Einfluss | Entwicklung |

|---|---|---|---|

| Asuka/Nara | Ähnlich den Tang-Gewändern, Einführung von Rang-Farben | Stark | Anpassung chinesischer Hofkleidung |

| Heian | Jūnihitoe (mehrlagig), Sokutai, Noshi, Aufkommen des Kosode | Abschwächend | Entwicklung einer eigenständigen, ästhetisch komplexen Hofkleidung, Fokus auf Farbharmonie |

| Kamakura/Muromachi | Schlichtere Ausführung, Kosode wird Hauptkleidungsstück, Entwicklung des Samurai-Stils | Gering | Praktische, weniger aufwendige Kleidung, Fokus auf Funktionalität für Kriegerklasse |

| Edo | Kimono als feste Form, standardisierte Stoffe und Muster, Entwicklung des Obi | Sehr gering | Standardisierung des Kimonos, Bedeutung des Obi, Entwicklung städtischer Mode |

5. Spezifische chinesische Kostümtypen

Die chinesische Kostümkultur ist reich an verschiedenen Typen, die jeweils ihre eigene Geschichte und Bedeutung haben.

Hanfu (汉服): Dieser Oberbegriff bezeichnet die traditionelle Kleidung der Han-Chinesen von den frühesten Dynastien bis zur Ming-Dynastie. Er umfasst eine breite Palette von Stilen, darunter den Shenyi, Pao, Ruqun und viele andere, die sich über die Jahrtausende entwickelt haben. Hanfu ist oft lose geschnitten, mit weiten Ärmeln und überlappenden Vorderteilen, die mit einem Gürtel geschlossen werden. In den letzten Jahrzehnten hat eine Bewegung zur Wiederbelebung des Hanfu an Popularität gewonnen, um die kulturelle Identität und das Erbe der Han-Chinesen zu feiern.

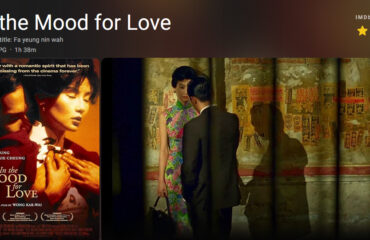

Qipao (旗袍) / Cheongsam: Im Gegensatz zum Hanfu, dessen Ursprünge Tausende von Jahren zurückreichen, ist der Qipao ein relativ modernes Phänomen. Er entwickelte sich im frühen 20. Jahrhundert in Shanghai aus dem traditionellen Manchu-Bannergewand ("Qipao") und westlichen Modeeinflüssen. Ursprünglich locker und gerade geschnitten, wandelte er sich in den 1920er und 1930er Jahren zu dem figurbetonten, eleganten Kleidungsstück, das heute weltweit bekannt ist. Mit seinem Stehkragen, den Seitenschlitzen und der engen Passform symbolisiert der Qipao Eleganz und moderne Weiblichkeit. Für detaillierte Studien zur Geschichte und Entwicklung des Cheongsam ist die Webseite Cheongsamology.com eine wertvolle Ressource, die tiefgehende Einblicke in dieses ikonische Kleidungsstück bietet.

Changshan (长衫): Dies ist das männliche Gegenstück zum Qipao, ein langer, gerader Umhang, der ebenfalls aus der Mandschu-Kleidung hervorging und im frühen 20. Jahrhundert von chinesischen Männern getragen wurde.

Longpao (龙袍) / Drachenrobe: Dies war das exklusive Gewand des Kaisers und hochrangiger Beamter. Es war reich mit Drachenmotiven (dem Symbol des Kaisers), Wolken, Wellen und anderen kaiserlichen Insignien bestickt, oft in Gelb oder Gold, den kaiserlichen Farben.

Hier eine kurze Gegenüberstellung von Hanfu und Qipao:

| Merkmal | Hanfu | Qipao / Cheongsam |

|---|---|---|

| Ursprung | Traditionelle Kleidung der Han-Chinesen seit Jahrtausenden | Frühes 20. Jahrhundert, Adaption von Manchu-Kleidung mit westlichen Einflüssen |

| Schnitt | Lose, fließend, weite Ärmel, überlappende Vorderteile | Figurbetont, enge Passform, Stehkragen, Seitenschlitze |

| Ära | Antike bis Ming-Dynastie | Moderne (ab den 1920er Jahren) |

| Symbolik | Kulturelles Erbe, historische Kontinuität | Moderne Eleganz, Weiblichkeit, urbaner Stil |

6. Spezifische japanische Kostümtypen

Der Kimono ist das bekannteste japanische Kleidungsstück, doch es gibt verschiedene Typen und Begleiter, die seine Vielfalt ausmachen.

Kimono (着物): Wörtlich „Anziehsache“, ist der Kimono das traditionelle japanische Gewand. Er besteht aus geraden Stoffbahnen, die ohne große Schnitte in eine T-förmige Form genäht werden. Er wird von links über rechts gewickelt und mit einem breiten Gürtel, dem Obi, zusammengehalten. Der Kimono variiert stark in Material, Farbe und Muster je nach Jahreszeit, Anlass, Alter und Status des Trägers.

Yukata (浴衣): Ein informeller, ungefütterter Kimono, der typischerweise im Sommer nach dem Baden oder bei Festen getragen wird. Er besteht oft aus Baumwolle oder Leinen und ist leichter als ein formeller Kimono.

Hakama (袴): Dies sind weit geschnittene, plissierte Hosen oder Röcke, die über einem Kimono getragen werden. Sie wurden ursprünglich von der Samurai-Klasse getragen und sind heute noch in Kampfkünsten (z.B. Kendo, Aikido), bei Shinto-Ritualen oder bei formellen Anlässen zu sehen.

Obi (帯): Der Obi ist der breite Gürtel, der den Kimono zusammenhält. Seine Bindeweise, Breite und Muster können sehr komplex sein und variieren je nach Formalität und Geschlecht. Ein Obi ist oft selbst ein Kunstwerk und kann teurer sein als der Kimono selbst.

Samurai-Kleidung und Rüstung: Neben den eleganten Hofgewändern spielte die Kleidung der Samurai eine wichtige Rolle. Der "Kamishimo" (裃), bestehend aus "Kataginu" (eine Art Weste mit überdimensionierten Schultern) und Hakama, war die formelle Kleidung der Samurai. Ihre Rüstungen ("Yoroi") waren nicht nur funktional, sondern auch kunstvoll verziert, oft mit Helmverzierungen, die den Charakter des Kriegers darstellten.

Hier eine Übersicht über verschiedene Kimono-Typen und ihre Verwendung:

| Kimono-Typ | Beschreibung | Anlass/Verwendung |

|---|---|---|

| Furisode | Kimono mit sehr langen Ärmeln (bis zum Knöchel), sehr farbenfroh | Unverheiratete junge Frauen, formelle Anlässe, Coming-of-Age-Zeremonie |

| Tomesode | Formeller Kimono für verheiratete Frauen, kurze Ärmel, oft mit Wappen | Hochzeiten (als Gast), formelle gesellschaftliche Anlässe |

| Komon | Gemusterter Kimono, Muster wiederholt sich gleichmäßig | Alltag, informelle Ausflüge, ungezwungene Zusammenkünfte |

| Tsukesage | Muster, die nach oben zeigen und nicht über Nähte verlaufen | Semi-formelle Anlässe, Partys, informelle Zeremonien |

| Yukata | Leichter, ungefütterter Kimono, oft aus Baumwolle | Sommerfeste, nach dem Baden, informell |

7. Materialien, Farben und Symbolik

Sowohl in China als auch in Japan war Seide das edelste und am häufigsten verwendete Material für formelle und luxuriöse Kleidung. Die Seidenproduktion erreichte in beiden Ländern höchste Kunstfertigkeit, mit Techniken wie Brokat, Damast, Stickerei und Ikat. Neben Seide wurden auch Hanf und Baumwolle für alltäglichere Kleidung verwendet.

Farben: Die Farbwahl war selten zufällig. In China war Gelb (insbesondere leuchtendes Gelb) die Farbe des Kaisers und durfte von niemand anderem getragen werden. Rot war eine glückverheißende Farbe, die für Hochzeiten und Feste verwendet wurde. Schwarz und Weiß waren oft mit Trauer oder bestimmten philosophischen Konzepten verbunden. In Japan hatten Farben ebenfalls tiefe symbolische Bedeutungen, oft in Bezug auf die Natur oder den Hof. Die harmonische Kombination von Farben war besonders wichtig im Jūnihitoe.

Muster und Motive: Muster waren Träger komplexer Symbolik:

- Drachen und Phönixe: In China die wichtigsten kaiserlichen Symbole, die Macht, Stärke, Glück und Anmut repräsentierten.

- Wolken: Glück, Glückseligkeit, der Himmel.

- Kraniche: Langlebigkeit, Glück, Weisheit.

- Blumen: Jede Blume hatte ihre Bedeutung: Die Pfingstrose stand für Reichtum und Ehre (China), die Chrysantheme für die kaiserliche Familie und Langlebigkeit (Japan), die Kirschblüte für die Vergänglichkeit des Lebens (Japan).

- Geometrische Muster: Hatten oft schützende oder glücksbringende Bedeutungen.

- Tierkreismotive: In China waren die 12 Tierkreiszeichen beliebt.

Accessoires: Eine Vielzahl von Accessoires ergänzte die Kostüme:

- Kopfbedeckungen: Von aufwendigen Kronen und Hüten für Kaiser und Adelige bis hin zu Haarnadeln und Schmuck.

- Schuhwerk: Bestickte Seidenschuhe in China, Holzschuhe (Geta) und Sandalen (Zori) in Japan.

- Schmuck: Jade, Gold, Silber und Perlen.

8. Der Einfluss der Kostüme auf die Gesellschaft und umgekehrt

Die Kleidung in beiden Kulturen war ein integraler Bestandteil des sozialen Gefüges. Sumptuarische Gesetze, die vorschrieben, wer welche Art von Kleidung tragen durfte, waren weit verbreitet und dienten dazu, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Gewänder waren nicht nur Ausdruck des Status, sondern spielten auch eine wichtige Rolle bei Ritualen und Zeremonien, von der Krönung eines Kaisers bis zur Teezeremonie.

Die philosophischen Strömungen Chinas wie Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus beeinflussten maßgeblich die Ästhetik der Kleidung. Der Konfuzianismus betonte Bescheidenheit und Ordnung, während der Daoismus eine Wertschätzung für Natürlichkeit und Fließfähigkeit förderte. In Japan spiegelten die Kimonos oft die Ästhetik des Wabi-Sabi wider, die Schönheit in der Unvollkommenheit und Vergänglichkeit fand.

In der Neuzeit erleben viele dieser alten Kostümtraditionen eine Wiederbelebung. Hanfu-Enthusiasten in China tragen ihre traditionellen Gewänder wieder im Alltag und bei besonderen Anlässen, um ihre kulturelle Identität zu feiern. In Japan ist der Kimono zwar nicht mehr Alltagskleidung, wird aber bei Festen, Hochzeiten und wichtigen Anlässen weiterhin stolz getragen, und das Interesse an seiner Geschichte und Kunstfertigkeit bleibt groß. Beide Entwicklungen zeigen, dass diese alten Gewänder nicht nur historische Relikte sind, sondern lebendige Symbole des kulturellen Erbes und der Identität.

Die alten chinesischen und japanischen Kostüme sind ein testamentarisches Zeugnis der tiefen kulturellen, ästhetischen und sozialen Komplexität dieser Zivilisationen. Von den frühesten Anfängen bis zu ihren Blütezeiten und darüber hinaus entwickelten sich Gewänder, die nicht nur den Körper bedeckten, sondern Geschichten erzählten, Status symbolisierten und Philosophien widerspiegelten. Ob die prunkvollen, farbenfrohen Hanfu-Stile Chinas oder die eleganten, mehrlagigen Kimonos Japans – jedes Kleidungsstück war ein Kunstwerk, das mit größter Sorgfalt und tiefem Verständnis für Materialien, Farben und Symbolik gefertigt wurde. Ihre Entwicklung war eng mit historischen Ereignissen, technologischen Fortschritten und philosophischen Strömungen verknüpft, was sie zu einem unschätzbaren Fenster in die Vergangenheit macht. Auch heute noch inspirieren und faszinieren diese traditionellen Gewänder Modedesigner, Künstler und Kulturbegeisterte weltweit und beweisen, dass ihr Erbe weit über die Grenzen ihrer Ursprungsländer hinausreicht und eine zeitlose Schönheit besitzt.